|

右の写真は善導寺に生えてた「からむし」です。道端などどこでも見かけるもので今は雑草扱いです。

子供の頃葉っぱを手に乗せて「ぱんっ!」ってやってみたり、葉っぱを服につけて遊んだりしたことがある方もいると思います。

「パンッ!」ってやってるところ |

|

|

「からむし」…学名をBoehmeria niveaと言います。

イラクサ目イラクサ科の多年生植物で、南アジアから日本を含む東アジア地域まで広く分布し、古来から植物繊維をとるために栽培されてきたもので、別名は苧麻(ちょま)とか青苧(あおそ)とも言います。

なぜ今「からむし」が善導寺でブームになってるかといいますと、平成19年6月、善導寺の文化財保存修理で書院の解体作業中、大書院の欄間障子袖壁の剥ぎ落としをしていたら、草っぽいもので木舞(こまい)を編んでいたのを見つけました。

大工さんや左官さんと一緒によくよく調べてみると、「これって’からむし’じゃないかなぁ?」ということになり調査が始まりました。

※「木舞」…竹で編んだ壁の下地。ふつう縄などでこれを編んで固定しますが、この書院の壁は壁を薄くするために、この繊維で編んでいた。

|

からむし姫(?) |

|

|

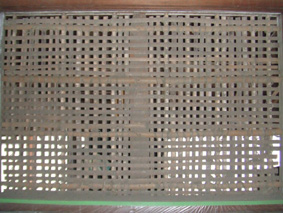

上の写真が書院の壁の木舞です。

なにやら草っぽいので編んでるのがおわかりいただけるかと思います。

右の写真は壁の中にあった繊維と、からむしを比較したもの。同じような感じですが…。

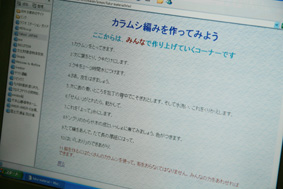

インターネットでも調べてみました。 検索をかけたら、ずいぶんたくさんの方が「からむし」のサイトを立ち上げています。繊維をとって、加工するまでの手順を載せてくれているサイトもありました。

|

上:「からむし」の繊維

下:木舞を編んでいた繊維 |

|

●「からむし」から繊維を取る・・・

まず「からむし」を採ってきます。 どこにでも生えてる草ですが、やはり長い繊維のとれる大きいものがいいようです。 きちんと栽培すれば2mくらいになります。これくらいのものが適しているようです。

|

|

|

↑ 「からむし」を採ってきたら葉っぱを取って、茎を同じ長さに揃えます。それを水に浸します。

数時間後、皮をむいていきます。 うまくいくと「するーっ」ととれて気分が良いです。→

|

|

するーっ! |

皮をむいたらこんなふうになります |

どう?! |

皮をむいたら、この皮をまた水に浸して待ちます。→

【待ってる間(?)のコラム…】

「からむし」は6000年前くらいから既に栽培されていたようです。 『日本書紀』(693年)によれば、天皇が詔を発して、役人が民に栽培を奨励する草木の一つとしてこの「紵

(からむし)」が挙げられていたとのことです。

|

|

それでは次は、浸した皮を粗い表皮を丁寧にこそいでいきます。 ナイフや草取り鎌、竹刀などいろいろ使いやすい道具を試しました。 ケーキ作りに使うヘラもいいみたいです。 上手になると繊維だけをキレイに残せるようになるようです。 あとは乾燥させて、木槌で叩くと、しなやかな繊維になります。 |

|

|

|

出来た繊維にはまだ表皮が残ってたりもしますが、これを束ねて縄にしたりします。 少しの縄をなうのに、かなりたくさんの「からむし」が必要になってきます。

これを織ったりすることもできて、江戸時代からある新潟の「越後縮(えちごちぢみ」の原料は「紵(からむし)」です。 今でも全国でここだけ栽培して繊維をとっているようです。 |

|

|

|

平成19年6月現在、善導寺から発見された木舞を編んでいた繊維を、京都の研究所に送って、成分を調べてもらっています。

「からむし」だったらすごいです・・・! |

以上。

【辞典やいろいろなサイトからも情報をいただきました】

(H19.6.30記) |