|

|

|

●大庫裏素屋根 屋根部分設置 ・ 大庫裏内部調査

本堂回廊 縁板修理 ・ 台風被害調査

大庫裏の素屋根や足場は単管を使って1本1本組み立てられています。屋根の部分は三角型を地面で作り、大型のクレーンで吊り上げるという工法を用いています。

大庫裏の内部では、床板を解体し、縁下の調査などが行われています。昭和時代の部屋の様子などは、写真や古文書、資料などの他に、よく善導寺に出入りしていた町内の方に聞いたりもして調査を進めています。

一方、本堂では回廊の床下の束石の整備をしています。そして作業倉庫内では、回廊縁板の修理が進んでいます。

また、先日の台風16号・18号・21号の被害の状況調査も行われました。

(H16.10.14記) |

|

|

|

| 大庫裏素屋根工事。50tクレーンで屋根の上まで吊り上げます。 |

|

|

|

|

|

大庫裏内部 |

|

|

|

|

|

本堂回廊 束石整備 |

|

|

|

|

倉庫内で回廊の修理 |

|

|

|

|

うめ木やつぎ木、はぎ木をする

型をとっています |

回廊に使われるかなり大きな

縁板(楠)。乾燥させています |

台風被害状況の調査 |

|

|

|

|

|

|

|

|

●本堂建具修理作業所 視察 (平成16年9月22日)

熊本に作業所をもつ「平野木工」に本堂の建具を依頼している。今回、文建協・善導寺・久留米市・竹中工務店がその現場を視察した。「平野木工」は、善導寺以外の文化財の建具の修理も行っているため、研修や経験のある職人さん達の手で、丁寧に仕上げられている。善導寺の建具はまだ始まったばかりで、設計監理者と修理方針など様々な打合せをした。

方針としては、「今、無理な修理をするより、新しいものに取り替える。古いものは資料と共にまとめて保存しておき、将来の技術の進歩によってその修理技術が完成した時に、今の建具を元に戻すようにします」。また、「新建材を使ったところも、どこをどう修理したのかわからないような見た目にします」ということを話していた。

実際、その他の文化財の修理済みの建具を見せてもらったが、言われなければどこを修理したのかわからない。(言われてもよくわからなかったが・・・)。素人には、ピッカピカの建物を想像するのだが、文化財の修理とはそういうものらしい。

建具の作業所をあとにして、一路熊本城へ向かった。熊本城は、近年までの長い間、いろいろな建物の新築復元をしている。現在も本丸御殿の復元の作業中である。監理事務所の方々にご案内いただいて説明をうけた。ケヤキや松の1本1本の大きさに圧巻。不安定な石垣の上に見事にその大木が組まれている。その技術に圧倒された。

(H16.9.23記) |

|

|

|

| 平野木工 |

善導寺建具 作業所 |

実際、物を見ながらの打合せ |

|

|

|

| 本堂の雨戸 |

うめ木やつぎ木、はぎ木 |

ベアリング式の戸車 |

|

|

|

|

|

古色の色決め |

|

|

|

|

熊本城 天守 |

|

|

|

|

| 巨大な木ばかりの木材倉庫 |

|

|

|

|

|

| 本丸御殿復元現場 天守に見守られながら・・・ |

|

|

|

●本堂【建具・回廊】・大庫裏【素屋根・仮設渡り廊下】

台風18号の影響で、その事後処理に追われた日々も、ようやく平常どおりの作業に戻ったようです。(台風時の応急処置など、工事関係者には迅速な対応をして頂き、善導寺職員一同、心より感謝しております)

写真は、台風以前のものですが、本堂西側の建具を熊本の作業所に搬出、替わりの建具を設置してくれました。大庫裏は素屋根が少しづつ大きくなっています。

また、大庫裏工事に伴い、本堂・広間(書院)から大楠会館(仮寺務所・食堂など)に移動するための仮設の渡廊下が設置されました。参拝の方、関係者の方々にはご不便をおかけしますが、御理解下さい。

(H16.9.23記) |

|

|

|

| 本堂西側 建具取り外し |

本堂東側回廊 |

大庫裏 素屋根 |

|

|

|

| 渡廊下 床張り |

仮設通路ができました |

|

|

|

| 大庫裏北西側 |

大庫裏南側

懸魚(げぎょ) |

高所作業 |

|

|

|

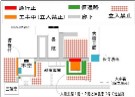

工事中を含めた境内案内看板が

できました(左側) |

庫裏案内図

仮設通路ができました

|

|

|

|

|

|

|

|

|