● 釜屋 発掘開始

● 書院 解体

大庫裏が完成し、次にとりかかったのは大庫裏北側に位置する 「釜屋」 部分の発掘作業。 この釜屋は、平成16年1月からの修築工事の一番最初に解体した建物。 同5月の発掘では地下から巨大なカマド跡を発見した。 その他の建物の工事の為に、一旦丁寧に埋め戻されたが、今回再発掘が行なわれ、3年ぶりにカマドが姿を現した。 このカマドは釜屋の建物と共に復原する予定。

広間、書院、役寮・対面所の部分も天井などの解体が行なわれており、現在の状態を、こと細かく記録・調査されている。

また大庫裏も、南側の安全通路が解体され、立派な姿を見れるようになった。 今後は周辺の塀や縁などの組立てにとりかかる。

(H19.4.21記)

|

|

|

| 釜屋部分の発掘作業始まる |

3年前の発掘後、土嚢を詰めて丁寧に

埋め戻された部分を取り除いていく |

|

|

| 3年ぶりに顔を見せたカマド跡 |

どう復原されていくのでしょうか? |

|

|

書院解体現場

ほとんどの壁が取り外されました |

天井の図面・・・傷みの状態などを

細かく調査し書き込んでいます |

|

|

大庫裏南側の安全通路解体

2年9ヶ月間お世話になりました |

通路が外され南側からの

眺めが良くなりました |

|

|

| 以前の大庫裏 (平成12年頃) |

現在の大庫裏 |

| 復原、保存修理というものはこういうことなのかと実感! |

|

|

|

|

● うきは市「平川家住宅」視察

● 大庫裏 完成!

大庫裏の完成直前に福岡県うきは市浮羽町にある 「重要文化財 平川家住宅」に出かけた。 ここは現在修理中の建物で「くど作り」のかやぶき屋根。ここには「竹天井」があり、善導寺の大庫裏の一部に同じ竹天井があることから、設計管理者、職人さんと一緒に視察した。

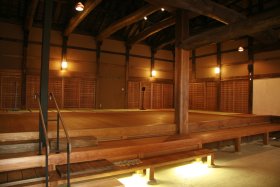

善導寺最大の行事、開山忌大法要(3月27日〜29日)の直前に大庫裏が完成しました。(隣の建物等の兼ね合いで一部未完のところもあります)。 見事に250年前の状態に復原された大庫裏を見渡しながら、「当時の人々は何を思ったのだろう」と考えてみたりしました。 ただ、現代人の私どもは、柱や作りに時代の重みを感じることはできますが、今からこの空間を一体どう使ったらいいのかイメージが沸きません。 これからの課題です。

(H19.4.2記)

|

|

|

|

| 平川家住宅 |

平川家 内部 |

|

|

| 平川家 竹天井 |

平川家 釜 |

|

|

| 善導寺 大庫裏 南側 |

内部 建具の取り付け |

|

|

| 竹天井の取り付け |

職人みんなで一気に仕上げました |

|

|

| できました! (南西の部屋) |

現代人のために踏み段を作ってくれました |

|

|

| いい雰囲気です (南東側より撮影) |

畳も入りました (北西側より撮影) |

|

|

|

●大庫裏 完成間近! 広間・書院 解体

暖冬と呼ばれていますが、3月に入ると肌寒い日が続いています。 しかし、筑後川沿いは満開の菜の花、本堂前の桜も開花しました。

保存修理工事は、3月末の大庫裏完成に向けて急ピッチで作業が進められています。 床面、上がり段、建具、や畳、電気や防災設備の作業もしています。 3月27日から3日間の善導寺最大の行事、「開山忌大法要」には内部を通行できるようになります。

(H19.3.17記)

|

|

|

|

| 大庫裏・・・足場がとれ、外観が現れました |

玄関の鬼瓦と妻飾り |

|

|

大楠会館への渡り廊下ができたので、

今回復原された大庫裏の玄関が隠れました |

大庫裏南面の妻飾りの部分に

墨を差しています |

|

|

見事に復原された大庫裏南面の懸魚(げぎょ)

かなり巨大です |

六葉の部分

これから古色仕上げされます |

|

|

| 大庫裏内部 床を張っています |

床を止めるのに使う和釘 |

|

|

電気系統、防災設備のパネル

(過去に戻った建物に最新の設備が…。

不思議な空間です…) |

北面の足場も取れました

壁の色がナナメに変わっている茶色の部分は

今後「釜屋」が取り付く場所です |

|

|

広間・小書院の天井

解体調査も本格的に |

内仏の装飾は「剥落(はくらく)止め」を

施してから解体します |

|