● 釜屋 発掘調査 ・ 広間、書院 解体調査 ほか

まだ5月だというのに、30度近い暑さが続いています。 和尚はあわてて、夏用の衣を準備しました。

保存修理工事は引き続き、釜屋の発掘と書院等の解体が行なわれています。

(H19.5.26記)

●釜屋では、カマドの石の撤去や発掘が進められています。 発掘では今まで建っていた250年前の建物の前身の建物の礎石なども出てきました。 その他、石垣などは発掘後、ちゃんと元に戻せるようにマークをつけてから、解体に入ります。

|

|

|

|

| 釜屋部分 |

石垣を取り外す前に印をつけ、また元に戻せるようにする |

|

|

| 前身(260年以上前)の建物の礎石 |

火災の跡や砂や土を造成した跡 |

|

| カマドの石を丁寧に取り外す |

|

|

| カマド跡 → |

石を取り外したあと |

|

|

●役寮(お内仏)の解体では、彩色のあった柱や天井などが取り外され、調査が進んでいます。

|

|

|

| 役寮(お内仏)も解体 |

古銭が出てくる |

|

|

| 内仏の格天井の桟に・・・ → |

墨書を見つけました! |

|

|

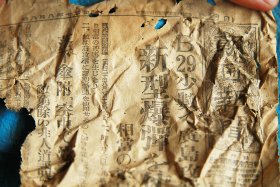

●書院の長押(なげし)からは色々なものが登場します! 短刀であったり、古新聞であったり、懐炉であったり、古銭であったり・・・・。 その中で、今回は 「昭和20年8月8日の朝日新聞」 の写真を載せました。 お気づきのとおり、第二次世界大戦で広島に原子爆弾が落とされた2日後です。 「落下傘付き新型爆弾、空中で炸裂」と書かれています。 まだ日本は敗戦していないので、「まだまだ決戦教育をせねばならぬ」という記事も載っています。

|

|

|

昭和20年8月8日(水) 朝日新聞

中央部分は破れてますが・・・ |

B29 少数で廣島攻撃

新型爆弾を使用

相當の被害を生ず・・・ |

|

|

●書院の壁の調査や剥ぎ取りも進んでいます。 当時と同じ土を探したり、藁(わら)などのサンプルを集めて、できるだけ当初と同じ材料、施工法に近づけます。

|

|

|

| 書院の壁 |

細かく壁土のサンプルを取って

同じ土を探します |

|

|

本堂東側倉庫内

沢山のサンプルが並ぶ |

|

|

●勅使玄関部分。 玄関の床が取り外されました。 中を見てビックリ。 柱は折れてるし、床の支えは曲がってるし、とにかくすごかった・・・。 よくこの状態で何千人もの参詣者をお通ししてたなぁと思います。 そういえば以前、開山忌大法要の時、床が抜けたこともあったなぁ・・・。 構造を補強する業者さんが見積もりに来たとしても、たぶんお手上げ状態でしょう・・・。

とにかく、解体中の建物では、日々発見の連続です。 現在の様子、当時の様子、タイムカプセルのように何十年、何百年も守られてきた物、これら全てを調査し、250年前はどうだったかを想像し、根気良く資料と向き合いながら判断して復原していきます。

|

|

| 勅使玄関 解体調査 |

|

|

| 両サイドには板壁 |

赤いところは朱漆の痕跡 |

|

|

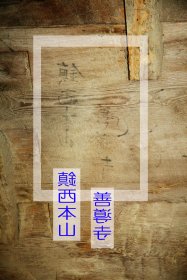

板壁の裏

こんなふうに板と板を止めています |

板壁の裏

「鎮西本山 善導寺」の墨書が…

鏡文字になっています |

|

|

上部の壁の間の部材は折れてました・・・

赤線→水平 |

赤線→水平

黄色線→建物の傾き

写真以上に、ものすごく傾いています。 |

|

|

| 玄関床下 支柱のないところもある・・・ |

これは上の写真の 緑の○ の拡大部分

継手が外れたまま使用していたことになります・・・。

今まで何事も無くて良かった・・・。冷や汗ものです。 |

|

|

床下から出てきたウーロン茶の空き缶。 製造(もしくは賞味期限)は「84年(S59)6月13日」。

横から入れたりできないので、修理の時に忘れられたものだろうか…。

このような物からも、修理の時代判断などの手がかりとなったりする…。 |

|

|

|

●5月18日、文化庁より 小沼 文部科学技官が来山されました。 善導寺の境内、修理中の文化財ほか全ての建物をみられたあと、本年秋に開催予定の 「保存修理現場

公開事業(仮)」 の会議をしました。 充実したイベントになるように国、県、市、現場サイド、お寺関係が一体となって企画を進めています。

|

|

|

彩色が施される

勅使玄関 |

大門も見学 |

|

|

●5月25日には 「第二回 修復の極地 勉強会」(?)が開催され、今回は善導寺より「佛教・浄土宗・善導寺・法然上人・聖光上人、各々の歴史と信仰」について、また文建協より、「善導寺の文化財建物の使われ方とその価値」・「繕いの方法」・「現状変更の説明」など、たくさんの資料を参考にしながら、2時間の勉強会をした。 大工さん、左官さん、土木屋さん、監督さん、役所の方などいろいろな業種の方が、自分の業種以外のことも学んで、お互いを理解し合いながら、一丸となって仕事をしようという考え。 この会は、それぞれが受講者でもあり、講師にもなりうる。 次回は、この会の膨大なテーマ集の中から、「左官について」学ぶ。

|

|

|

| 第二回 勉強会 |

あらゆる業種の職人さん達。

人数も増え真剣です |

|

|

| (H19.5.26記) |

|

|

|

● 釜屋 発掘調査 ・ 広間、書院 解体調査 ほか

お寺の和尚にとっては通常と何ら変わらない日々だったのですが、工事がお休みのため静か過ぎて少し寂しい感じもした長い長いゴールデンウィークが終わり、工事の職人さん達の声や作業の音が帰ってきて1週間が経ちました。

「釜屋」の部分では発掘作業が再開し、まもなくこの「大カマド」も解体されます。 せっかく掘り出したカマドですが、このカマドの下の調査もしなければいけないので一旦取り除かれます。 その後、また同じように復原します。

平成16年に解体した建物部分は、現在、作業小屋で調査や繕いが始まっています。

「広間・書院」は、壁の調査・解体作業が進んでいます。 時代ごとに何度か重ね塗りをして補修をしている様子がわかります。 壁は最終的には一番上の面しか見れない為、「中がどうなっているか」は今回のような解体作業の時でないとわかりません。 土の種類、塗る技術なども併せて見ることのできる貴重な作業です。

また、勅使玄関などは、ひと目見ただけではわかりませんが、調査をしていくうちに彩色が施されていたような痕跡があるとのこと。 江戸時代中期の建物で、徳川家や藩に保護されていた善導寺。そして勅使を迎え入れる玄関となれば、それくらいの豪華さ、華やかさがあっても何ら不思議ではないと考えられます。 調査は始まったばかりで、今後どう変わっていくかわかりませんが、誰もイメージしなかった善導寺になる予感がします。楽しみです。

そのほか、設計監理の文建協の皆さん、職人さん達による勉強会が毎月開催されるようになりました。 4月は「釘」について。 たくさんの資料、現物を見ながら、その使われ方、時代、製造方法、打ち方、抜き方などの勉強をしました。 お寺の職員としても出来る限り参加をして、見聞を広めようと思います。

次回は、「善導寺の歴史と建物の歴史」について勉強をする予定です。 「立派な建物を扱っていることは良くわかるが、なぜこの様な建物が残っているのか? なぜ善導寺はこんなに大伽藍のお寺になっているのか?など、その歴史や信仰を知りたい。それを踏まえた上で、更に愛着をもって作業したい」という職人さんからの提案がありました。

(H19.5.11記)

|

|

|

| カマド 調査 |

まもなくカマドの部分の調査が終わり、いったん石を取り除きます。 更に掘り下げ、調査を行ない、また同じようにカマドを復原します。 |

|

|

| 広間・書院 解体調査 着々と |

大書院 内部 |

|

|

| 大書院 壁調査 |

下地に「昭和29年4月27日」の西日本新聞が…。

こういう物からも補修された年代が判明していく |

|

|

| 壁を解体し、小舞の状態に |

壁の調査 何度か重ね塗りをされた形跡があった |

|

|

現在の漆喰壁の下から赤い壁が出てきました

(広間・書院は赤や黄色の壁になりそうです) |

|

|

|

| 広間の北側の柱 |

何やら ボヤ の跡らしきものが… |

|

|

| 勅使玄関 |

玄関の入口は極彩色になるとか… |

|

|

| 設計監理(文建協)、職人さん達による勉強会 |

第1回目の今回のテーマは「釘」 |

|

|

| 5月10日 工事安全祈願式 |

少雨の為、復原された大庫裏内部での法要

お経の響きが最高でした! |

|