|

●釜屋組立てと「上棟式」 ・ 勅使玄関解体 ・ そうめん流しと芸術作品

夏休みの行事やお盆で、てんてこ舞の7、8月。更新が1ヶ月も滞ってしまいました…。 一気に更新します。

7月は台風や雨に悩まされましたが、8月は猛暑に悩まされています。 「いい加減」な天気にならないものでしょうか…。 人間の思い通りにはいかないようです…。

さて、そんな猛暑の中、職人さん達は熱中症ギリギリのところで、作業を進めてくれています。

7月下旬、釜屋では基礎工事が終わり、組立てが開始しました。 見事に繕いの終わった当初の柱や梁、棟木などが次々と組み上げられていきました。

そして、8月3日、釜屋の「上棟式」が関係者参列のもとで執り行われました。 前日の台風の影響で雨天のため、3月に復原完成した大庫裏の中で、お勤めをしました。 来年3には、大庫裏のように立派に完成することでしょう。 特に、大カマドが復原されることもあり、非常に楽しみであります。

また、勅使玄関部分では、腐ってボロボロになった野地板などの屋根部分が解体され、8月に入り、唐破風の屋根がクレーンを使って解体されてました。 これもフラフラになりそうな猛暑の中(撮影者のわたくしも、汗でカメラが濡れるほど…)での作業でしたが、丁寧に丁寧に巨大な部材が外されていきます。 広間の南側にある玄関ですが、作業区域の関係上、クレーンを広間の北側に配置し、クレーンの操縦者からは広間が邪魔をして玄関が見えない状況での作業。 大工さんからの無線をたよりに、ピタッとと止めたり動かしたり、とても見事な技術でした。

「お盆」…お寺の和尚は皆、檀家さん回りのお参りに出かけ、職人さん達もお休みで善導寺は「静か」でした。 もちろん、境内の墓地や納骨堂には先祖供養の参詣者で込み合っていましたが。

お盆が明けると、釜屋ではカマドの復原作業の工程に入ったようです。 また、広間や書院などでは、ひき続き建物の調査が行なわれています。

(H19.8.17記)

|

|

|

| 【釜屋】 基礎工事も終わり、組立ての足場ができた |

梁と柱を組み立てて、一気にクレーンで運ぶ |

|

|

| ドンと座った敷梁 |

小屋梁が次々と取り付けられる |

|

|

| クレーン作業もスムーズに |

大庫裏との取り付きもバッチリ |

|

|

一旦は切られていた煙り出し部分も、柱が継がれて、見事に復原されている

|

|

|

|

|

| 8月3日 釜屋上棟式 |

大庫裏内での法要 |

|

|

| 工事関係者が参列 |

花やお米、塩を撒く |

|

|

| 表白 |

お盆明け、カマド部分の工事に入った |

|

|

|

|

|

|

|

| 勅使門 |

勅使玄関 |

|

|

| 野地板もかなり痛んでいた |

飾りの「虎」 これも復原されます |

|

|

| 解体します |

広間の屋根を越えてのクレーン作業 |

|

|

| 炎天下の中の作業 |

1本1本確実に解体されていく |

|

|

|

解体完了 |

|

|

| 玄関の「蛙股(かえるまた)」 |

下の面になにやら絵が描かれていた |

|

|

玄関の部材 痛みがひどい…

|

|

|

|

|

|

|

| 書院(調査が続く) |

奈良文化財研究所の窪寺先生が視察。

毎月の「勉強会(7月27日)」にも参加して頂き、

「彩色」などについてのお話もして頂きました。 |

書院のパノラマ写真

(クリックで拡大) |

|

|

|

●毎年恒例、「夏のそうめん流し大会」 (8月3日)

職人さん達との交流、親睦の為の、恒例の「そうめん流し」が今年も懲りずに行なわれました。 しかも雨…。 先ほど釜屋の「上棟式」が終わったばかり。 これが祝宴がわり(?)となりました。 (「上棟式」があるから、「そうめん流し」を計画したのか、または、「そうめん流し」があるから、「上棟式」をその日に計画したのかは不明…(笑))。

雨の中でも、たくさんの関係者および関係者の友人の友人までもが参加し、大賑わいの会となりました。 みんな明るく、仲良く楽しんでいました。 善導寺は、こうゆう職人さんに支えられて、幸せだなぁと感じました。

(H19.8.17記)

|

|

|

| ブルーシートを屋根にして、雨天決行! |

2本の長〜い竹の樋が… |

|

|

詰所に突き刺さる…

(こんなのってあり?!) |

子どもが来たり…

|

|

|

はるばる長野の善光寺からも来たり…

|

事務員OBも来たり…

OBの友達も来たり…

更にその友達も来たり… |

|

|

| なぜか「ソバ」まで流れて来たり… |

漫画大会になったり… |

|

何でもありでした!!! たのしぃぜ〜っ(><)/ |

|

|

|

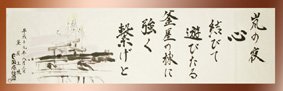

●ちょっとひといき 〜みんなの芸術作品〜

工事関係の仲間の作品をご覧下さい。

|

|

クリックで拡大 |

詩:巨猿庵世界-Tohsaka.world- (設計管理者)

筆:古賀友貴 (大工)

絵:柳 孝夫 (左官弟子)

-------------------------

※8月2日の深夜、台風通過の為に関係者が詰め所に待機し、時間をもてあましていた時の作品。 翌日は釜屋の上棟式。 |

|

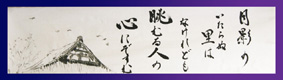

クリックで拡大 |

筆:古賀友貴 (大工)

絵:柳 孝夫 (左官弟子)

-------------------------

※浄土宗宗歌 『月影(つきかげ)』 【法然上人御作】 |

|

クリックで拡大しない |

絵:柳 孝夫 (左官弟子)

モデルは松尾芭蕉をイメージ。

-------------------------

※彼は、さらさらっと筆をとる。 しかも、ペンを持たせると、「人間プロッター」と化す!

|

|

クリックで拡大 |

「善導寺の睡蓮」

写真:M's call (僧)

※もともと書院の中庭の池に咲いていた睡蓮。 工事の関係で今は、不要の湯船にいる。 職人さん達が世話をしてくれていて、毎年見事に咲いてくれる。 |

|

|

|

●釜屋 ・ 広間・書院・役寮・対面所ほか

連日の大雨や、台風4号などの影響でなかなか作業がはかどりません。 しかし、職人さん達は、雨の中でもできる作業や、雨の切れ間をぬって作業したりと、頑張ってくれています。

釜屋では、基礎の工事が終盤に近づき、木部の土台が設置されようとしています。 作業倉庫での繕いも順調で、来月には上棟が迎えられそうです。

広間方面では、壁が全て取り外され、一面見渡せるようになりました。

(H19.7.16記)

|

|

|

| 雨が多くて、カマド用の基礎がプール状態です… |

雨の合間をぬっての作業が続く |

|

|

| 土台が設置されようとしています |

|

|

|

書院:7月14日の台風4号の為、窓を外し、

物が飛散しないように対策しています

|

壁が全てなくなりました |

|

●全国 伝統建具技術 保存会 研修会 (H19.7.3)

伝統建具技術保存会のみなさん約25名が、全国各地から研修に訪れ、建具等の修理の終わった本堂や、大庫裏、現在解体中の広間や書院などを見学した。 また、善導寺の歴史にも触れたいと、お寺の説明や宝物館の案内にも熱心に耳を傾けた。

(H19.7.16記)

|

|

|

| 本堂にて 文建協 東坂所長の案内を聞く |

本堂の建具(桟唐戸)の繕いを見る |

|

|

| 完成したばかりの大庫裏 |

書院では解体調査の説明もあった |

|