●年の瀬

12月もあっという間に過ぎて、年の瀬を迎えました。 12月28日、今年最後の作業です。

役寮の床の解体をしていました。

|

|

|

| 役寮の床の解体 |

さびてボロボロになった釘を調査。

和釘か洋釘か? |

そして釜屋では・・・

|

|

|

■防災機器のチェックの為、釜屋のカマドに火を入れてみました! (H19.12.28)

文化財の周りでは火気厳禁が当たり前で、感知器が作動するのは本当に火事の時だけですが、カマドという性格上、火を使うことからは逃れられません。

全国の類例をみても文化財として復原されたカマドは、使ったりしないで飾り物(?)として保存されていることが多いようです。 しかしせっかく復原したのに飾っておくだけで、「はい、これが昔のカマドです!ご覧下さい!」と観光客に説明するだけではもったいないし、使わないでほおっておけばおくほど、傷みの進行も早くなってしまうでしょう。 毎日の食事で使うというわけにはいきませんが、お寺での行事や、地域の学習、イベント等で使ってもいいのでは? と、考えてみたりします。 その方が、火の焚き方、食事の作り方、当時の寺男の苦労までを文化として、体験を通じて伝えることができるのではないでしょうか。

というわけで今回は、カマドを使うことになった際に、取り付けた防災機器(煙感知器と温度感知器)がちゃんと作動するかどうか、また、どれくらいの火(煙)で感知するのかを確認しました。 ちょっとの火で警報が鳴るようでは、せっかくカマドを作ったのに「使えない」では残念ですから。

今日は御用納めということもあり、関係者、職人みんなが集まってカマドの火入れを見守りました。

(H19.12.29)

火の番、報知器の技術者など関係者が配置について、いざ点火!

|

|

|

| 釜は善導寺にあったもの。 当時のものではないですが、ぴったりの釜が見つかりました。 |

点火 |

|

|

フタも大工さんが作ってくれました。

■今回使用の釜

大釜の直径 約80センチ

中釜の直径 約70センチ

小釜の直径 約50センチ |

|

|

|

|

| 大釜の焚き口の幅は50センチもあります |

沸騰してきました |

|

|

| 湯気が天井まで届く |

火の調節が難しい |

|

|

組み立て中の釜屋なので、まだ戸など無いのですが、

煙が充満してきました |

写真ではわかりづらいですが、屋根の上の

「煙り出し」からも若干煙が出ています |

|

|

当時を再現するために、大庫裏と釜屋の接続部分も開放にして、煙の流れを見ました。

上の写真は大庫裏ですが、かなり煙で充満してきて、真っ白になりました。 |

|

|

ライトの筋がきれいに見えてきました。

舞台演出のスモークのようです。

(本物のスモークですが・・・) |

しばらくして大庫裏にまわり込んだ煙によって「火災の恐れあり!」という警告放送が流れました。(きちんと監視されている証拠。安心、安心) その後も、温度や煙の濃度などを測ったりしながら、今後の対策も考えつつ実験は終了。 |

|

|

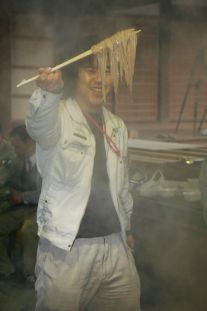

せっかくお湯が沸いたので、側にあった

「うどん」なんぞを入れてみました |

更に、側にあった「そば」なんぞも登場し…

おいしくいただきました |

|

|

| カマドの前で記念撮影 |

大きなカマドに子供たちも大喜び |

|

|

| いっぱいたべまちた (> <)/ |

最後に6時の鐘をついてご用納めとなりました |

文化財に指定された建造物は、復原修理されると往々にして現代の生活様式に合わず、活用が難しくなるケースがあるようです。 ここ善導寺でも、それまでは事務所や応接室、倉庫など小部屋に仕切っていて、使い勝手もさほど悪くなかった「大庫裏」が、本年3月に250年前の江戸時代の姿に復原されました。 土間付きの広大な1部屋になり、天井はありません。 雰囲気は非常に良いのですが、ここで事務をとるには厳しすぎます。 当時は「食堂」という機能をもった建物のようですが、現代ではここでの食事もどうかと悩みます。 この空間を利用してイベントなどを企画し、特別な日だけ使うということは容易に思いつきますが、善導寺にはもっと巨大な「本堂」という行事空間がある以上、スペース的、機能的には負けてしまいます。 どうにか日常のお寺の業務で使えないものかと考えますが・・・。(現状は団体様がみえた時の見学コース、あとは「巨大な廊下」としての機能のみ) これだけの雰囲気の良い、広い空間を使わない手はないのですが、建物を守るため、柱に傷をつけずに(改造したりせずに)どう使うかが難しい課題です。

そのようなことから、文化財を活用する点から考えると、「釜屋」には「カマド」がありますので、「カマド」に火を入れて活用すべきだと思うのは、当然の流れだと思うのです。 (ただし、「使うと傷むから、使ってはいけません!」という指導をされたら、残念ながら見学コースになります・・・) |

|

|

|

|

●広間発掘・対面所解体 ほか

公開事業も終わり、通常の解体作業、発掘作業に戻りました。

さすがに寒くなりましたが、工事は着々と進んでおります。

(H19.12.19記)

|

|

|

| 広間の発掘調査 |

瓦が敷き詰められています

これは以前の建物の軒下でしょうか? |

|

| この礎石は現在の建物のもの |

|

|

| 解体を待つ書院 |

釜屋のカマドはひたすら乾燥中 |

|

| 対面所の解体中 |

|

|

| 梁が外され、柱だけになりました |

|