|

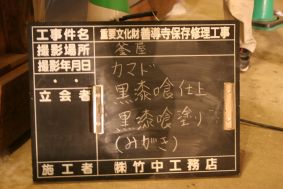

● カマド 黒漆喰みがき仕上げ 完成

広間・書院・役寮・対面所 基礎工法調査

年度末になり、釜屋の竣工が近づいてきました。

昨年夏にカマドの制作が始まり、10月に荒壁と中塗りが終了。 数ヶ月にわたる乾燥期間を経て、3月に仕上げの作業に入りました。 仕上げはまず、下塗り(砂漆喰)、上塗り下地(ねずみ漆喰)、そして上塗り(黒漆喰・磨き仕上げ)で最終工程となります。 鏡のような光沢がでています。

また、広間・書院・役寮・対面所の部分では基礎工法調査が続いており、先日、カメラを搭載したバルーンを浮かせて、空からの写真を撮影しました。

(H20.3.19記)

|

|

|

昨年秋 (荒壁〜中塗り)

型がみえてきました |

昨年末 (火入れ)

釜を載せて火を炊いてみました |

|

|

長い乾燥期間を経て今年3月、作業再開

|

まずは、 砂漆喰にて下塗り (白いです) |

|

|

次に、ねずみ漆喰にて上塗り下地

(ねずみ色です) |

そして、黒漆喰にて上塗りです

(黒です) |

|

|

さらに、25年ねかせて作った

「黒漆喰」を塗り、磨きをかけます |

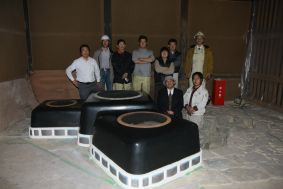

できました!(光沢のある黒になりました)

尾張名古屋から来ていただいた左官屋さんと

関係者で記念撮影 |

|

|

塗りの見本です

たくさんの工程を経て完成します |

黒漆喰の磨きが光って

壁が映り込んでいます |

|

|

| ☆☆☆ 素晴らしい輝きです ☆☆☆ |

|

|

|

|

礎石だけの状態の書院上空に

大きなバルーンをあげます |

100mくらい上空でしょうか… |

|

|

モニターの映像を見て撮影

広間・書院・役寮全体が写っています |

こちらは足場の上からの撮影です

平成17年夏に埋めた中庭の

ひょうたん池が目立ちます |

|

|

| 基礎工法調査が続きます |

範囲が広いのでたくさんの作業員が来ています |

|

| 大庫裏南側の塀です 骨格が見えてきました |

|

|

|

|

●広間・書院・役寮・対面所 解体完了 / 勅使門 解体開始

勅使玄関 彫刻・彩色 復原図

中国からはいろんなものがやって来ます。 光化学スモッグや今回の黄砂。 雨があがると自動車などは毎日泥だらけ。 そんな黄砂や花粉、雪の舞う中、工事は進んでいます。

保存修理工事は2月末に、広間、書院、役寮、対面所の建物部分がすべて解体され、広〜い地面が現れました。 これから「基礎工法調査」や「発掘調査」が行われます。 また、最後に残った 「勅使門」 の解体作業にもとりかかりました。

勅使門をくぐると 「勅使玄関(表玄関)」 があります。 昨年夏の解体前に調査を行ったところ、入口の唐破風の部分に立派な彫刻と、彩色が施されていた痕跡があることがわかりました。

彩色に関しては、福岡県工業試験場にてX線解析を行い、顔料の元素を調査したりと、たくさんの専門家に見て頂き、復原図を作成しました。

(H20.3.4記)

|

建物が全て解体されました |

|

|

| 大庫裏の方から書院方面を眺める |

|

役寮の方から本堂を眺める |

|

|

|

|

| 勅使門 解体前 |

|

解体が始まる |

|

|

|

| 東部分 |

|

懸魚 |

|

|

|

|

| 勅使玄関 平成12年頃 |

|

復原図(起図)の作成 |

解体直前の勅使玄関 |

A:かえるまた (緑)

B:びわ板 (赤)

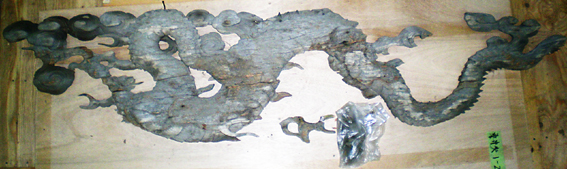

C:龍の彫刻 (黄) 兎毛通(うのけどおし)

D:虎の彫刻 左 (青) 桁鼻隠(けたばなかくし)

E:虎の彫刻 右 (紫) 桁鼻隠 |

|

|

|

|

C:龍の彫刻 兎毛通(うのけどおし)

ある時屋根から落ちてきて、細かくバラバラになったものをなんとか形にしました

|

| 上の写真のような風化した彫刻からいろいろな情報を読み取り、時代によるデザインの傾向などを考慮した上で絵図を描いたのが下の写真 |

|

|

|

|

|

|

|

| 龍の顔部分 |

虎の顔部分 |

|

|

|

E:虎の彫刻 右 (紫) 桁鼻隠 (けたばなかくし)

上の写真だけを見たら虎がいるとはわかりませんが、輪郭を描いてみると・・・…

虎は振り返っています

((マウスを画像の上にあてて下さい)) |

|

|

|

|

|

D:虎の彫刻 左 (青) 桁鼻隠 (けたばなかくし)

こちらは右を向いています |

|

|

A:かえるまた (緑)

B:びわ板 (赤)

C:龍の彫刻 (黄) 兎毛通(うのけどおし)

D:虎の彫刻 左 (青) 桁鼻隠(けたばなかくし)

E:虎の彫刻 右 (紫) 桁鼻隠 |

|

|

|

|

| B:びわ板 (赤)の 調査をした図面 |

|

それに彩色が入るとこうなります |

|

|

|

| びわ板の左半分 |

|

かえるまた の復原図 |

|

|

|

| A:かえるまた (緑) 両面 |

|

綺麗な色です |

|

|