|

|

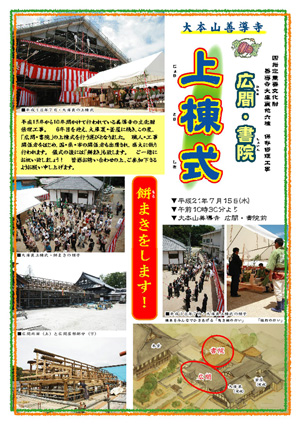

●広間・書院「上棟式」盛大に!

7月15日(水)、国指定重要文化財、広間および書院の上棟式が執り行われた。

梅雨の間の晴天に恵まれ、国県市などのご来賓、工事関係者、寺院関係者および檀信徒など一般参加、総勢200名が見守る中、阿川文正台下の御導師により厳粛に勤められた。

上棟法要が終わると、施工業者、大工職人による「上棟の儀」が執り行われた。 竹中工務店に代々伝わる「大隅流」という上棟の儀式。 「棟木運びの行い」から始まり、「清祓の儀」が続き、「曳綱(ひきつな)の行い」では、棟木に繋がれた紅白の紐を「エイ・エイ・エイ」の掛け声と共に、参加者一同で引いた。 「槌打(つちうち)の行い」では『千歳棟・万歳棟・永永棟』と棟木に槌を打ち、建物の永遠の繁栄を願った。

儀式の最後には餅撒きが行われ、保育園の子ども達を含め参加者約200名が餅を拾い、上棟を祝った。

法要後の祝賀会では、阿川文正台下の挨拶の後、久留米市長江藤守國氏、衆議院議員鳩山邦夫氏(代理・鳩山二郎氏)、文化庁文化財部主任文化調査官の豊城浩行氏、福岡県教育庁文化財保護課副課長の池邉元明氏が祝辞を述べた。

広間は平成18年6月に、書院は同12月に解体作業が始まり、解体後は発掘が行われた。 発掘では、書院周辺から約2000年前(弥生時代)の「甕棺(かめかん)」が出土し、また、年代の明らかなものでは最古級とされる「水琴窟(すいきんくつ)」も出土。 今まで知られていなかった当山の歴史が明らかになってきている。 昨年末より基礎工事、組立てが始まった。

今後、広間は本瓦葺、書院書院は茅葺の屋根になる。 壁や内部工事が進み、役寮および対面所、中蔵の工事も平成25年の完成に向けて一気に進む。 完成すると九州最大級の茅葺屋根をもつ寺院となる。

|

| 【善導寺機関紙「聖光」より記事抜粋】 |

| (H21.7.17記) |

|

|

|

| 広間と書院に飾りがつけられ準備が整った |

善導寺による「上棟法要」 |

|

|

| 棟札に洒水 |

表白 |

|

|

| 来賓・関係者席 |

関係者席 |

|

|

職人さん達による「上棟の儀」

(大隅流) |

「棟木運びの行い」

ハイワイサーノ オオエ- |

|

|

「清祓の行い」

棟木や道場の四方を清める |

「曳綱の行い」

参加者全員で棟木を引き上げる |

|

|

| 「弓矢の行い」 |

「槌打ちの行い」 |

|

|

| 導師退堂 |

大工さん達

今日はなんだか嬉しそう! |

|

|

| 「餅撒き」……九州内外のご寺院さま、檀信徒の方、善導寺保育園の園児や地域の方、たくさんの方々に参加していただき、賑やかなまま上棟式を無事に終えることができました。 ありがとうございました。 |

|

儀式のあと関係者100名で祝賀会を開いた。

儀式の時は炎天下だったのに、

終わったとたんに外は土砂降りの雨が……。

仏天のご加護を頂き、お天気も味方につけた上棟式でした。

|

広間と書院にそれぞれ棟札をあげる。

裏書には関係者の名前がズラリ。 |

|

| ご来賓・関係者 集合写真 |

|

|

|

|

●広間と書院 組立て〜上棟

長らく更新が途絶えていて申し訳ございません。

この間も工事は着々と進んでおり、広間の棟が上がり、次いで書院の棟があがりました。

7月15日には「広間・書院 上棟式」が盛大に行われます。

これに間に合わせるように、職人さんたちは、梅雨の雨の中、ゲリラ豪雨の合間を縫って、見事に棟をあげました。

その他、「三祖堂」の軒先が老朽化の為、雨漏りなどがひどく、来年夏より屋根修理の着工予定ではありますが、緊急に応急処置をされました。

(H21.7.11記)

|

|

|

|

| 書院の棟があがりました |

組立ては意外と早い |

|

|

| 本堂の渡り廊下の工事も |

見事な繕い |

|

|

| 作業倉庫では現寸図面も書かれていました |

|

|

| 広間の次は書院の基礎工事と礎石据え |

書院に足場が組まれ組立て開始 |

|

|

| 大きな部材がどんどん組み上げられていきます |

|

|

| 建物の形が見えてきました |

|

|

| 書院は茅葺屋根になるので、扠首(さす)構造で組まれます |

|

|

| 設計どおりにきれいに組まれていきます |

|

|

| 7月上旬 「上棟式」を前に棟まで見事に組み上げられました |

|

|

| 7月15日 上棟式を迎えます |

|

こちらは大工さんが棟札の裏書きをしています

上棟式の準備も着々と進んでいます |

|

|

|

|

|

| 三祖堂の軒先が危なくて応急処置をしました |

|

|

|

|

広間・書院 「上棟式」を開催!

7月15日(水) 10:30より

上棟式→上棟の儀→餅撒き

一般参加可

ご一緒にお祝いしましょう! |

|

|

|

●勅使門(表玄関門)の修理復原完成 ・ 広間 組立て開始

「勅使門(表玄関門」が3月末に完成しました。 遠目で見ると本瓦葺きのようでありますが、これは「銅瓦葺き(どうがわらぶき)」という仕上がりになっています。 よくある「銅板葺き」ではなく、丸瓦にあたる部分を「木」で作り、それに銅版を巻いています。 鬼瓦の部分も木で模様や形を作り、その土台に銅版を打ってきれいに形を整えています。 先のページにも書きましたが、「銅瓦葺き」は九州では、ここ善導寺でしかお目にかかれないのだそうです。 この銅瓦、現在はツヤ消しのシックな黒色ですが、だんだんと緑青(ろくしょう)がふいてきて、黄緑色になっていくそうです。 その変化を見るのも楽しみです。

一方、広間では礎石の設置やタタキの作業が終わり、礎石の上に柱が立ち始めました。 また、大庫裏の西側には、その広間の屋根が取り付く関係から、一部分だけ瓦が外されました。

尚、7月中旬頃に広間や書院の「上棟式」を盛大に開催する予定です。 詳細は後日、ホームページ、機関紙「聖光」、町区回覧板などでお知らせします。 是非、ご参加下さい。

(H21.4.7記)

|

|

|

| 勅使門 南側正面 |

北東側 |

|

|

| 桜の花と 花瓜のご紋 |

瓦のようですが、木材に銅を巻いています |

|

|

|

|

|

|

|

| 大庫裏のブルーシートの所は瓦を外しました |

足場が組まれ、広間の組立てが開始 |

|

|

| 梁などの部材が並ぶ |

当初の柱は曲がっていたり、くねっていたり、

なかなか思うようにはいかないようです |

|

| 出来上がっていくのが楽しみです |

|