|

|

●「広間」 いよいよ完成間近!

7月上旬、ほんのひとときの梅雨の合間の晴天からまた一変、ゲリラ豪雨や大雨が続き、三祖堂内の大雨(?雨漏り)や善導寺境内がプール状態になった時もありました。 幸い大きな被害はなく、ひと安心しました。

この様なお天気状況でしたので、書院・役寮などの「茅葺工事」は一向に進みませんでした。 しかし、7月中旬以降は、夏日(すでに猛暑)となり、作業再開。 もともと工事の進捗が早かったので、残すは棟の部分だけとなり、予定通り7月中には完成できそうです。

一方、7月末までに完成する「広間」は、「表玄関」上部の彫刻に極彩色が塗られ、また龍などの彫刻も、業者の作業所で着々と仕上がっているようです。 広間内部の壁は、当初(江戸中期)と同じ赤い土壁になりました。 広間の大半は将来、寺務所となりますので、実用性を考えて畳ではなくオフィスフロアが敷かれました。 この部分は、8月後半からの三祖堂修理に伴い、仮の安産祈願所として数年間使われる予定です。 また、渡り廊下などに塗る、「漆喰壁」の土を作る行程も見学させていただきました。 初めて見る光景で、想像つかなかった作業に驚きました。

今年の夏も暑くなりそうです。 熱中症などにならないように気をつけながら、作業をしていただきたいと思います。

(H22.7.21記)

|

|

|

| 「茅葺」 隙間を埋めるために短い茅を差し込んでいく |

|

|

| 棟の部分の工程に入った |

完成まであと少し |

|

|

| 広間表玄関上部の彩色 「下塗り」 |

極彩色に仕上がっていきます |

|

|

| 完成しました |

華やかな色です この周りに龍などの彫刻が飾られます |

|

|

| 広間内部の赤壁の土 |

赤い壁が塗られています |

|

|

| 広間内部 オフィスフロアが敷かれました |

本堂の東下屋の屋根補修も |

|

| 漆喰壁を作ります |

|

|

| 海草を煮ます。 数時間で固形物が無くなるので、それを濾(こ)します。 |

|

|

| 麻の繊維を入れます |

混ぜます |

|

|

| 石灰を振るいにかけながら入れます |

混ぜます |

|

|

| 白い壁土が出来ました! |

一方、左官小屋前では、寝かした壁土を少しずつ軟らかくしながら、現場へ運んでいました。 |

|

|

|

|

|

●タマ監督、出世!?

現場に住み着いたネコの「玉監督」ですが、『現場をウロウロ、本当の現場監督のような行動がおもしろい!』ということで、地元の読売新聞の方が取材に来られ、7月10日に「読売新聞・ちくごかわらばん」という折込新聞1面に紹介されました。 また、翌週には「西日本新聞・九州版」にも掲載され、広く知られるようになりました。 記事を読んだ方々から、「明るく、ほのぼのした優しいニュースで癒されました。 玉監督に会いたいです。」と数件の感想が寄せられました。 人にも優しい文化財の建築をしています。 動物にも優しくありたいものです。

「善導寺に頼もしい助っ人が登場! 足しげく現場を見回って愛嬌を振りまき、熟練の職人達の心を一つにまとめる雄の子猫、人呼んで玉監督。 「タマホーム」と命名された寒さをしのぐ為の宿舎を建ててもらい、最近はテニスボールを半分にした建設用ヘルメットも作ってもらった。安全は何より大事。 雨の日はタマホーム、暑い日は日陰でこっそり昼寝。 ネズミやヘビを見かけると夢中で追い回し、行方知らずにもなる気ままな仕事ぶりだが、全国各地から来ている棟梁や職人らの心は、ガッチリとらえている! 緊張感あふれる現場で、みんなを癒し、元気付けてくれる玉監督はかけがえのない存在。 おかげでチームワークは抜群です。」 (読売新聞掲載原稿抜粋、一部編集)

素晴しい文章を書いていただいた記者の方に感謝します。

|

|

|

| 読売新聞・筑後かわらばん 7月10日 |

西日本新聞 7月17日朝刊 |

|

|

ヘルメットがお気に入り

(普段はかぶってません…) |

取材の時間は眠そうでした… |

|

|

| 西日本新聞の取材の様子。 取材中にもかかわらず、本当の現場監督さんの足を枕に、とうとう眠り始めた玉監督……。 |

|

|

|

|

●広間内部工事 ・ 表玄関(勅使玄関) 漆塗り

梅雨に入り、雨が降ったり止んだり、蒸し暑い季節になり、職人さんたちにとって大変な季節になりました。

7月末の完成を目指して、広間では内部工事が着々と進んでおります。 天井や床が張られ、壁工事や表玄関の漆塗りが行われています。

表玄関の両側の壁は、解体調査でわずかながら「朱漆」の塗られた痕跡が見つかりました。 京都からいらした漆職人さんが、6月中旬の一週間かけて、綺麗に仕上げていかれました。

(H22.6.24記)

|

|

|

|

|

| 広間の天井が張られた |

広間の壁工事も進む |

|

| 本堂への渡り廊下も最終工程へ |

|

|

表玄関

漆にほこりの付着を防ぐために、シート内での作業 |

まずは「柿渋」を塗り重ねること3回。

1度塗ると、そのあと「磨き」という作業が入るので、

工程としては6行程となる |

|

|

いよいよ「朱漆」を塗る

これも3回重ね塗り |

これが朱漆 (しゅ・うるし) |

|

|

| ムラ無く綺麗に塗り上げる |

1ヶ月くらいすると本来の色に落ち着くようです |

|

7月に入ると、玄関の彩色や彫刻にとりかかります

|

|

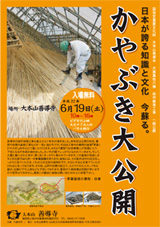

●文化財保存修理工事 一般公開 『茅葺大公開』 6月19日(土)

平成15年に工事が始まって以来、今回で9回目となる一般公開は、書院などの茅葺屋根工事を中心に、表玄関の漆塗りや彩色の紹介、広間の壁塗りの実演などの見学ができ、久留米市内外より約270名の見学者が来場しました。

茅葺は、今年4月より書院、役寮および対面所などが葺かれており、公開用のために作られた専用スロープより屋根まで上がり、間近に見ることができ、また屋根面を整える作業を実際に体験することもできました。

茅は、熊本県阿蘇市から仕入れ、重さ約30トン、12000束に及びます。 それを下地の竹組みから約60センチの厚さで敷き詰め、突き板などで型を整えます。完成すると屋根面積は620平方メートルと広大で、文化財の中では九州最大となります。

見学者からは、「昔は良く見た光景だが、最近は見なくなった。 とてもなつかしい。 茅の匂いが心地いいですね」、「この厚さで雨をしのぐんですね。 通気性もよさそうで、夏は涼しいのでしょうね」 と、今は失われつつある技術に感動していました。

一般公開も終わり、安全面の都合でもう間近で茅葺を見ることはできませんが、足場が取れれば迫力のある屋根がお目見えします。 書院や役寮の茅葺は7月末に完了の予定。 広間は同じく7月末に復原完成し、実際に使用できるようになります。

(H22.6.24記)

|

|

|

|

|

|

|

| 広間内で壁や漆の説明 |

京都の漆職人さんも丁寧に説明してくれました |

|

|

大カマドではお湯を沸かし、恒例のお茶接待。

釜屋だけ、とても熱かった……(汗)

スタッフのみなさんお疲れ様でした |

平成18年11月の書院解体から、発掘、組立て、上棟式、

そして現在の茅葺までの工事記録映像の上映 |

|

|

| 書院、対面所の茅葺屋根の見学 |

みんなヘルメットをかぶり、見学スロープから屋根面へ |

|

|

| 間近で茅に触れることができるのは今回の公開だけ |

茅葺職人さんからの説明 |

|

|

善導寺の茅葺面は 寄棟(西側)、切妻(南側)、入母屋(北側)など様々な屋根の形の屋根があり、

非常に珍しく、高さも違う屋根が見事につながっています。

様々な茅葺き屋根の葺き方が、一度に見ることのできる貴重な造りのようです。 |

|

|

どんどん葺き上がっていきます

茅の匂いがとても心地よく、

なつかしい雰囲気を出しています |

いろんな形の道具で屋根面を整えていきます |

|

|

軒先の隅っこは90センチくらいの厚みがありそう

とても迫力があります |

屋根の棟の部分を内側から覗く

南側(切妻)の部分 |

|

|

| 入母屋造りの対面所(北側)の屋根 |

屋根の上は地面より暑いです。

びっしょり汗をかきながらの作業が続いています |

|

|

茅葺き屋根工事でしか見ることの出来ない

様々な道具たち |

|

|

|

|

|

|

現場をうろうろするので名前が 『玉監督』 (王監督ではありません…)。

ヘルメットも似合うようになりました! 一応、まじめに(?)働いています……。

休憩時間が少し多いのがタマにキズ…。

最近暑くなってきたので、夜中は、茅葺屋根の下が居心地がいいようです。

ネコも涼しいのでしょうね!

|