|

|

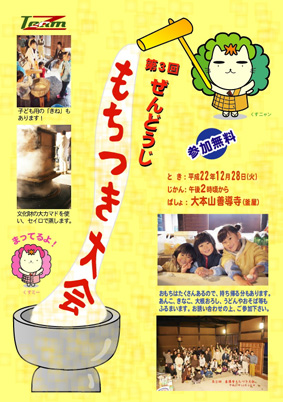

●第3回 善導寺もちつき大会

恒例になりつつある「善導寺もちつき大会」が12月28日に行われました。 今回で3回目。 文化財建物の活用ということで、釜屋・大庫裏内で、大きなカマドを使った炊き出しを行います。

今年も、文化財の工事関係者のご協力を得て、文化財建物の釜屋で、30kgの餅米、約20臼分をつきました。 善導寺関係者をはじめ、友人・知人、保育園、幼稚園、近所の方々など約90名ほどの方が来られ、もちをつき、丸め、いただいていました。

外は小降りで寒かったのですが、お蕎麦などもふるまわれ、あったかいもちつき大会となりました。 参加していただいたみなさん、ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

(H22.12.29記)

|

|

|

| チラシ |

カマドで火をおこす |

|

|

| 木製の蒸籠(セイロ)を新調 |

蒸したもち米をこねて… |

|

|

| ついて! |

ついて!! |

|

|

| つきまくる!!! |

がんばったよ! |

|

|

| まるめて! |

まるめて!! |

|

|

| できあがり! |

あんこも入れて、いただきます |

|

|

| 善導寺保育園 登場! |

おもちをほおばって |

|

|

| つきたてのおもちは おいしいでしょ? |

先生達も張り切る! 張り切る!

大工さんも顔負け… パワフルなもちつきでした! |

|

善導寺保育園さんは、10月の文化財公開の時も来てくれました!

会場がなごやかになりました。 ありがとうございます。 また来てね! |

|

|

| 中学生も来てくれました! |

外は時折、冷たい雨… |

|

|

| 室内では、お蕎麦が振舞われました |

あったかい |

|

|

10月の文化財特別公開イベントの映像を流しました。

25絃箏ユニット「心花」のあったかい音楽が心地よい。 |

小雨の合間に、野球をするつわもの家族も…… |

|

職人さんや子ども達と!

楽しかったです! また来年! |

|

|

|

●書院の下屋 瓦葺き

●三祖堂の解体・調査が進む

10月30日〜31日の文化財特別公開も大盛況に終わり、いろいろな方に文化財保存の大切さ、技術の高さを知っていただけたと思います。 このような大規模な公開の準備はとても大変でしたが、スタッフの心にも、思い出深いイベントとなりました。

公開イベントから、早2週間が経ちました。 内部の安全通路は撤去され、保存修理工事は、また普段の状態に戻り、着々と進められています。

書院の茅葺屋根の下に突き出る「下屋」は瓦葺きです。 茅葺屋根との狭い隙間に身体を入れ、手を伸ばし瓦を並べていきます。 手が届かない場所は、棒で上手く整えています。 こういった場所に瓦を葺くことはあまり無いようですが、下から見ると、はやり葺いておかないと見栄えが悪いということから、特殊な作業がなされています。 屋根は建物全体の完成と見栄えを左右する所。 瓦葺きの「職人魂」を見ることができました!

一方、安産祈願所である「三祖堂」は重要文化財ではありません。 ですので、国の補助事業ではありませんから自由に修理をしていいわけです。 しかし、このお堂は、明治初期に建てられたと思われる随分古い建物ですから、柱の痕跡や古文書などで歴史を調査しながら、文化財と同様の丁寧な作業方針を立てて進められています。

10月、屋根瓦が下ろされ、野地板や垂木が見えてきました。 向拝の屋根は、雨漏りなどしていたので、解体されました。 その他の部分は、現在、痛みの状況を把握している最中です。 頂上にある「宝珠」から、年月や施主名が見つかりました。 これが、建立年月なのか、修理年月なのかはまだ特定できませんが、こういった調査も同時に行われています。

全解体修理ではないので、屋根の歪みなどを修正する作業が少しずつ行われています。 また、内部の厨子なども、修理をする準備が整ったようです。 三祖堂の完成は、平成23年秋頃の予定です。

(H22.11.14記)

|

|

|

| 書院の茅葺屋根の下 |

この隙間(数10センチ程)に身体を入れる。

この下屋は茅葺屋根の周り全体にわたります。 |

|

|

| 手を伸ばして瓦を並べる |

この部分! |

|

|

これは別の場所ですが、下からみると、

どうしても隙間が見えてしまいます |

手が入らない場所には棒を使って、微調整をしています。

「いいものを作ろう」とする職人魂です! |

|

瓦はみんな同じもののようで、みんな型が微妙に違います。

こちらでは瓦の曲がり具合などを細かく選別し、葺くべき場所を決めていきます。 |

|

|

|

|

書院の内部

茅葺屋根の裏側が見れるのは今だけ |

書院内部

足場が全て撤去された状態 (ずいぶん広い) |

|

|

|

|

|

|

|

| 三祖堂に足場がかかりました |

ハネ木を動かしたりして、

屋根の形を調整しています |

|

|

明治初期から約150年間風雨に耐え老朽化

雨漏り、虫食いなどで痛みが激しい |

宝珠の乗る土台 |

|

|

| 宝 珠 |

年号や施主名が刻まれている |

|

|

| 虫食いの跡 |

屋根が解体された三祖堂 |

|

|

三祖堂屋根の上から境内を見下ろす

善導寺は本堂が大きいので、隣に建つこの三祖堂は小さいお堂としてとらえてしまいますが、一般寺院の本堂くらいの規模がありますので、やはり屋根は高く、随分大きな建物です |

約100年前、法然上人700年大遠忌の時に建てられた

手水屋(ちょうずや)も三祖堂と併せて修理に入ります。

更に、三祖堂と本堂をつなぐ渡り廊下も修理に入りました。 |

|

【おまけ】 ちょうど中央に「玉監督」がいます

最近、太り気味…。 そして背中に貫禄がついてきた… |

|

|