文化財を所有する者は、文化財を守ることはもちろん、その文化財を広く伝えていかなければなりません。

善導寺では今回の国指定文化財保存修理工事に関して、地元久留米市を中心に設計監理担当の文建協、国や県の力をお借りして、一般公開事業を行ってきました。 第1回目の公開は平成16年5月、「カマド発掘現場の公開」でした。 その後、大庫裏発掘現場公開や久留米市主催の「善導寺へ行こう!」では、文化財の公開のみならず、善導寺の諸堂の案内などもしました。 平成20年6月に開催された「釜屋完成・水琴窟発掘」の公開が第6回目でした。 回数重ねる毎に見学者も増えてきて、善導寺や文化財保存修理工事の認知度も上がってきています。

今後も、定期的に公開ができるようにスタッフもいろいろなアイディアを出し合っています。 1人でも多くの方に、文化財の良さ、大切さ、「文化財は数多くの情報をもっています」ということを知っていただき、先人が残してくれた技術や歴史を、一丸となって守っていく一員となっていただきたいと思います。

このページでは、そんな過去の公開事業の様子をご紹介いたします。

(H20.07記)

|

■公開事業特集①へ H16.5・H16.12

■公開事業特集②へ H17.8・H18.10

■公開事業特集③へ H19.11・H20.6・H20.10

■公開事業特集④へ H21.10・

|

|

|

■第1回目

「カマド発掘現場見学会」

平成16年5月22日(土)

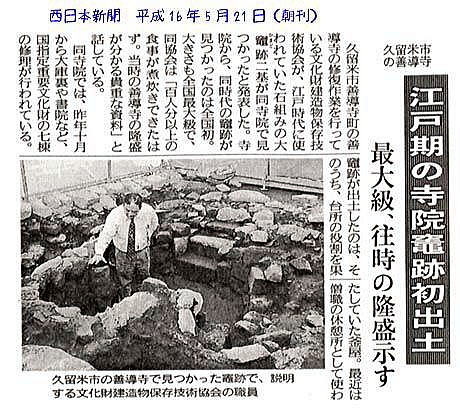

平成15年10月に着工した今回の「国指定重要文化財 善導寺 大庫裏他六棟 保存修理工事」。 最初の解体建物は「釜屋(かまや)」から。 建物の解体が終わり、発掘調査に入ると、さすがに「釜屋」だけあって、カマドの跡が出土しました。 石組みが見事にそのままの状態で残っており、規模なども一目瞭然でした。

この発見は、新聞やニュースでも取り上げられ、当日は午前と午後の2回の公開をして、合計約100名の見学者が訪れました。 説明では、かまど発見に至るまでのいきさつや調査方法、九州はもとより、全国でも珍しい

カマド の形状のことなどが話されました。 見学者は熱心に耳をかたむけ、中には細かいところまで質問される方もいました。 付近の小学生や中学生なども参加し、我が町の文化に触れていました。

最初の公開事業ということもあり、スタッフみんな手探り状態で始まりましたが、文化財に興味があり、さらに熱心な市民の方々がこれだけ来ていただいたことにビックリしました。 |

|

|

|

|

| 午前・午後で約100名の方が参加 |

設計監理職員も初めての説明に緊張 |

|

|

| わかりやすくパネルも手作りしました |

子ども達も熱心に聞く 興味深々! |

|

| 多くの新聞に紹介されました! |

|

|

|

|

|

■第2回目

『大鋸挽き 実演』

『講演 「大工道具の歴史」 渡邉晶先生』

『文化財保存修理現場見学会』

平成16年12月11日(土) 午後1時半~4時半

第2回目は、1回目から約半年後の平成16年12月。 善導寺の本堂内に保管されていた、長さ2メートル60センチある2人挽きの巨大なノコギリ。 この大きなノコギリのことを「大鋸(おが)」と言います。

本堂の修理をするにあたり、楠の木でできた巨大な本堂の回廊(縁板)をどうやって製材したのか? という疑問がおこり、そして見つけたのがこの大鋸です。 調査により国内に現存する大鋸の中で、最大のものだとういことがわかりました。

この大鋸を実際みさなんにも知ってもらおう、更に、当時(江戸時代頃)はどうのようにしてこれを使ったのか? ということも併せて実演を行う計画がなされました。

大鋸挽きの実演では、大きなノコギリを向かい合って2人で挽く、製材する木の上に登って切る、その挽き跡を調査し、実際に本堂に使われていた縁板と比べ、当時使われた大鋸であろうと断定できたり、大鋸のほか「前挽き」といわれるクジラの形に似たノコギリや現代の道具「チェンソー」でも製材実演をしました。

実演に使用した大鋸は、約20年前に復元された長さ2メートル10センチ程の石峯寺の大鋸(兵庫県神戸市・竹中大工道具館蔵)を使用しました。 善導寺の大鋸は枠を新調し展示されました。

ノコギリの実演のほかには、大工道具に詳しい(財)竹中大工道具館(兵庫県神戸市)の学芸部長である渡辺晶先生にお越しいただき、本堂にて「大工道具の歴史について」の講演、本堂の巨大な縁板の補修工程、修理中の本堂荒壁塗り、大庫裏の解体状況なども併せて見学会をしました。

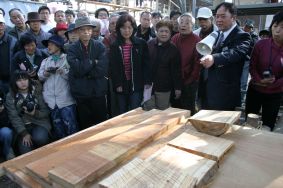

今回もTVや新聞に大きく取り上げられ、150名を超える見学者が訪れました。 |

|

|

|

神戸市の道具館から借りてきた

大鋸の目立てをしています |

公開が始まりました

たくさんの見学者が訪れました |

|

|

| 本堂の縁板と同じ「楠の木の板」を製材しています |

見た目より疲れるそうです

ここで削り出されるのが本当の

「大鋸屑」(おがくず)です |

|

|

絵巻に書かれている方法でやってみます

ものすごく大変そうです |

挽き跡を調査しています |

|

|

これが日本一大きな善導寺の大鋸です

枠も大工さんが作ってくれました |

解体した建物の部材です

繕いの技術も見てもらっています |

|

|

パネルの展示です

今回は見てもらうところが多いので、寝る間を惜しんでたくさん作りました |

|

|

|

左官の職人さんが展示してくれた「コテ」

こんなに使い分けるんですね! |

渡邉先生の公演

工事中の本堂にて |

|